吴楚婴:从毛主席著作中寻求磅礴力量

学习毛泽东著作,是学习党史的一条重要途径,不仅可以增加对党史更多的了解,还可以深化对党史的认识,尤其是能够学习和理解毛泽东思想的基本原理,掌握科学的学习和工作方法,从而坚定道路自信,增强民族自豪感。

一、毛泽东著作是为解决中国革命和建设的实际问题而写,经过实践的不断熔炼而放射出永不消失的光芒

1、为中国革命和建设指引方向

毛泽东曾说,主义譬如一面旗帜,旗帜一树立,大家就有所指。旗帜就是方向,毛泽东在中国革命和建设的重要关头,都能够指引方向、凝聚力量。

中共三大通过了与国民党合作的决定,但如何进行革命?如何看待国民党?这些基本问题在当时的党内并没有搞清楚。当时党内存在着两种错误倾向,第一种倾向是以陈独秀为代表的右倾机会主义,只注意同国民党合作,对国民党右派制造的反共行径处处迁就,放弃了无产阶级对革命的领导权,并忘记了农民。第二种倾向是以张国焘为代表的“左”倾倾向,只注意工人运动,同样忘记了农民。同时,他看不到国民党左派的革命力量,不注意团结国民党左派。

这两种错误倾向都没有真正弄清革命的敌人是谁,也不知道到何处去寻找革命的力量。

谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是必须要回答的革命的首要问题,毛泽东对此作出了科学的解答。

毛泽东领导过工人运动,对工人阶级的革命使命和革命精神很了解。1924年他在国民党内工作了近一年的时间,对国民党内部各派系很清楚。他是农民的儿子,对农民也了解。尤其是1925年毛泽东回韶山养病,通过组织韶山农民取得了“平粜阻禁”的胜利后,他更看到了蕴藏在农民中的磅礴力量。

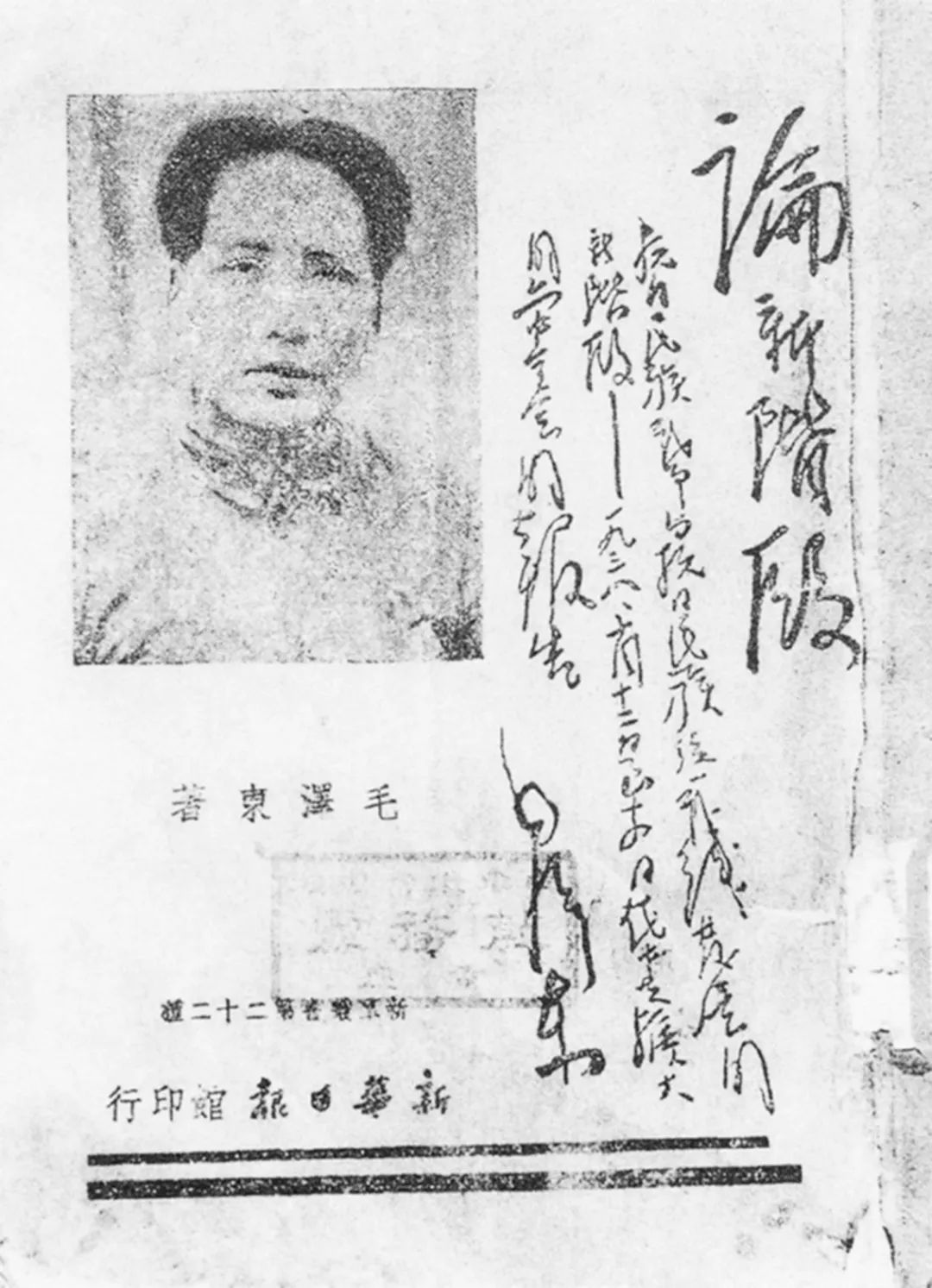

为了让中共党内的同志正确认识中国革命的领导、动力、对象等一系列根本问题,毛泽东写就了《中国社会各阶级的分析》一文。毛泽东指出:一切勾结帝国主义的军阀、官僚、买办阶级、大地主阶级以及附属于他们的一部分反动知识界,是我们的敌人。工业无产阶级是我们革命的领导力量。一切半无产阶级、小资产阶级,是我们最接近的朋友。那动摇不定的中产阶级,其右翼可能是我们的敌人,其左翼可能是我们的朋友——但我们要时常提防他们,不要让他们扰乱了我们的阵线。占人口绝大多数的农民是无产阶级最广大和最忠实的同盟军。这里讲的中产阶级,就是民族资产阶级,其代表就是国民党。

这一概括总结深刻、全面、精到,明确了共产党的使命就是要把革命的领导权掌握在自己手中,要以极高的革命热情去团结农民兄弟。这就为革命指明了方向。

革命有了明确的方向,就会凝聚起亿万革命群众,组织起浩浩荡荡的革命大军。

2、给革命人树立信心

中国革命曾多次遭受过挫折,但在挫折和失败面前,毛泽东用他的思想和行动给革命人以信心和勇气,继续前进。

南昌起义失败后,林彪的思想一度很消沉,长期的悲观情绪使他内心一直很压抑。1930年元旦期间,他用贺年的方式,给毛泽东写了一封信,提出“红旗到底能够打得多久”的疑问,主张不必再去创建农村革命根据地,建议用流动游击的方式去扩大红军的政治影响。林彪提出的上述疑问具有一定的代表性,它反映出在反革命力量不断对红军进行“会剿”、中国革命正处于低潮的时期,右倾悲观情绪和思想在党和红军中仍有一定的影响,说明这些同志没有看到中国革命的希望。1930年1月5日,经过深思熟虑的毛泽东给林彪写了一封长达六七千字的回信,以“时局的估量和红军行动问题”为题,帮助林彪提高认识,并借以教育全军。这封回信收入《毛泽东选集》时改为《星星之火,可以燎原》。毛泽东指出,中国是一个许多帝国主义国家互相争夺的半殖民地国家,由此造成了中国统治阶级内部的长期混战,敌人总是占据着中心城市,而广阔的农村尤其是各省之间的交界地区和偏远农村,敌人则无法占领,成为统治阶级力量相对薄弱的地方。恰恰就是在不同统治集团的缝隙中,能够有红军和游击队的存在和发展。中国的革命力量虽然弱,但却具备了发展的可能性和必然性。反革命力量表面上强大,本质上却是虚弱的,因为引起中国革命的各种矛盾一个也没有解决,中国社会存在的各种复杂矛盾不断激化和发展,注定革命高潮不可避免地要到来。同时,他也批评了流动游击的方式,指出正确的方针是有根据地的,有计划建立政权的,深入土地革命的波浪式向前发展。

【1925年12月1日,毛泽东在《革命》(半月刊)第四期发表重要文章《中国社会各阶级的分析》】

毛泽东的回信,给悲观中的红军将士予以极大的信心,红军将士积极投入战斗,粉碎了粤闽赣三省敌人对红4军进行的“会剿”。

3、探索出适合中国革命和建设实际情况的新道路

毛泽东不仅开辟出了一条农村包围城市、武装夺取政权的新民主主义的革命道路,在社会主义革命和建设的实践中,又不断总结经验和教训,同样探索出一条中国社会主义的建设道路。

1956年,社会主义制度虽然在我国已经建立,但仍有许多矛盾和问题需要去解决,正如毛泽东所总结的那样,解放后,三年恢复时期,对搞建设,我们是懵懵懂懂的,接着搞第一个五年计划,对建设还是懵懵懂懂的,只能基本照抄苏联的办法,但总觉得不满意,心情不舒畅。党中央和毛泽东想在苏联模式之外,另辟蹊径,探索出一条适合中国特点的社会主义建设道路来。

1956年,毛泽东围绕经济建设问题这个重点进行深入调查研究,这次调查研究的方法,是分批汇报进行座谈为主要形式。他从2月14日到4月24日,历时2个多月,对国务院35个部委进行调查研究。先由主管部门的国务院办公室做综合汇报,然后再对各部门做更细致的调查研究,最后回归全局,综合判断。听汇报时,毛泽东一边听,一边与汇报的同志讨论,一边谈当前的情况,一边回顾过去的历史,社会主义建设的道路和框架在他的脑海中逐渐明晰。

经过紧张地听汇报,又通过连续6天参观机械工业展览,毛泽东写就了《论十大关系》的光辉著作。

《论十大关系》系统地总结了我国经济建设的经验,提出了一系列适合我国情况的建设社会主义的基本原则,初步探索出了中国特色社会主义的道路。《论十大关系》的基本内容至今还有重要的指导意义。

二、人民观和实事求是是贯穿于毛泽东著作之中的两条基本的思想脉络

1921年1月,毛泽东与蔡和森在通信讨论建党问题时,毛泽东说:“唯物史观是吾党哲学的依据。”唯物史观最核心的又是人民观,即“一切为了人民,一切依靠人民”。通观毛泽东著作,篇篇都体现人民至上的思想。同时,毛泽东著作也反映着实事求是的思想方法和思维方式。人民观和实事求是是贯穿于毛泽东著作之中的两条基本的思想脉络。

1、一切为了人民,一切依靠人民

毛泽东心里始终装着人民,为了实现民族的独立、国家的富强和人民翻身得解放,走上了革命的道路,先后牺牲了六位亲人。

毛泽东《为人民服务》这篇文章集中体现了中国共产党为人民服务的根本宗旨。

张思德1933年参加红军,他作战勇敢,在一次战斗中,他缴获了敌人的两挺机枪,被战友们亲切地称为“小老虎”。长征到达陕北后,他被调到中央警卫团工作。

张思德无论是行军打仗,还是做警卫后勤工作,只要是对人民有利的事,他都是拼命地干。1944年9月5日,张思德在烧炭过程中不幸牺牲。

抗日战争时期,在革命队伍里,存在着一种错误的价值观,有些人认为,到抗日前线去才有作为,留在后方“没有出息”,有些人认为政治军事工作重要,经济工作“不足道”等等。甚至在张思德牺牲后,也出现了一些类似的杂音:“老红军,经过长征,负过伤,最艰苦的环境都过来了,因到山中烧炭被崩塌的炭窑砸死了,太不值得!”这个情况被毛泽东知道了,引发毛泽东的思考:是不是只有冲锋陷阵,在重大关头与敌人殊死搏斗而牺牲才算得上是英雄?毛泽东决定亲自参加追悼会,亲笔题写挽词“向为人民利益而牺牲的张思德同志致敬”,并发表了那样一篇关于人生价值的极其重要的讲话《为人民服务》。毛泽东指出:“我们的共产党和共产党所领导的八路军、新四军,是革命的队伍。我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民利益工作的。张思德同志就是我们这个队伍中的一个同志。”“张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。”

毛泽东的讲话帮助革命的同志树立了正确的人生价值观:无论做什么工作,只要为人民的利益而工作,都是有意义的,即使是牺牲,都是值得的和高尚的。

在毛泽东的心中,兵民又是胜利之本,是一切力量的源泉。

【1943年11月29日,毛泽东在中共中央招待陕甘宁边区劳动英雄大会上作《组织起来》演讲。】

由于日本帝国主义实行“三光政策”和蒋介石国民党政府的封锁,从1941年开始,陕甘宁边区和各抗日根据地军民生活处于极度困难的境地。为了战胜严重的经济困难,毛泽东号召军民开展轰轰烈烈的大生产运动。把群众组织起来,把一切老百姓的力量、一切部队机关学校的力量、一切男女老少的全部劳动力半劳动力,只要是可能的,就要毫无例外地动员起来,组成一支劳动大军。大生产运动取得了很好的成效,帮助军民渡过了难关。群众在生产运动中还创造发明了一种新的生产形式,叫做生产合作社,他们在生产活动中互相帮助共同劳动。各行各业涌现出了许多劳动英雄和模范生产工作者。

1943年11月26日至12月16日,陕甘宁边区政府在延安召开了劳动英雄大会,期间,还为劳动英雄开了招待会,毛泽东在招待会上发表了《组织起来》的讲话。

毛泽东借用民间谚语“三个臭皮匠,合成一个诸葛亮”,形象地指出群众有伟大的创造力,要求共产党员应该走到群众中间去,向群众学习。要把群众组织起来,在群众自愿的基础上,广泛组织集体互助的生产合作社。指出,各行各业涌现出来的劳动模范,都是实行把群众力量组织起来的结果。

得民心者得天下,中国共产党就是依靠人民的拥护才得以取得执政的地位,要想巩固党的政权,更要紧紧依靠人民群众。

2、坚持实事求是的思想路线

中国共产党成立伊始,便投入到激烈的反帝反封建的民族民主革命运动中去,既没有充分的理论准备,又没有丰富的斗争经验,因此从大革命后期起,党中央的领导层内不断出现右倾或“左”倾错误,照搬共产国际指示或苏联经验,脱离中国革命的实际。

毛泽东是正确路线的代表,他善于用实事求是的思想方法和思维方式去分析和研究中国革命的实际问题,在他的践行下,逐渐形成了我党实事求是的思想路线。

【毛泽东起草的《改造我们的学习》(部分 中央档案馆)】

1930年5月,毛泽东率领红军攻占江西寻乌县城后,在这里做了20多天的调查,写出了著名的《反对本本主义》一文。毛泽东在对寻乌的历史和现状进行深入调查和分析研究的基础上,首次提出了两条对立的思想路线问题,指出党内的某些人只拿着马克思主义的本本、共产国际的本本来指导中国革命,是完全错误的,“没有调查,就没有发言权”。两条对立的思想路线,就是“一切从实际出发,理论与实际相结合”与“本本主义”即教条主义之间的对立。毛泽东在此提出要科学地对待马克思主义。

为了从根本上清除“左”、右倾思想的影响,毛泽东在1937年7、8月间先后写下了《实践论》和《矛盾论》两篇光辉哲学著作,站在哲学的高度,用矛盾的普遍性和特殊性、实践和认识的辩证关系原理来说明马克思主义要与中国革命的实际相结合。通过两论的学习,提高了全党的理论水平和运用马克思主义普遍真理指导中国革命实际的工作能力。

延安整风运动期间,毛泽东在《改造我们的学习》一文中,对实事求是作过经典阐述,他说:“‘实事’就是客观存在的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。”全党同志对实事求是的思想路线不再那么抽象,有了比较具体而明确的了解。

正确的思想路线决定正确的政治路线和军事路线,在毛泽东实事求是思想路线的基础上,以毛泽东为代表的中国共产党人创立了一系列关于中国革命的理论,从而形成了毛泽东思想。

三、毛泽东著作的写作非常严谨,精益求精

毛泽东对文章的写作都是非常严谨的,从主题的选择、框架的设计,到依据的寻找,都非常认真,经过反复打磨后才定稿。

1、善于调查研究

毛泽东善于深入实际调查,掌握大量的第一手材料,再经过分析研究,写出的文章很有说服力。

为总结苏区建设的典型经验,1933年11月中、下旬,毛泽东率领中央政府检查团先后到江西省兴国县长冈乡、福建省上杭县才溪乡进行实地调查。他来到当地,就住在老乡家里,打地铺,帮房主人扫地、挑水、劈柴,还同老乡一起到田地里干活。与群众同吃同住同劳动,拉近了他与群众的距离,群众有什么话都愿意跟他讲。毛泽东经常召集群众开座谈会,直接主持会议,亲自提问。他找来的调查对象都是乡级工作的同志和普通农民,以恭敬诚恳的态度,给他们一些时间摸索他的心思,逐渐让他们能够了解他调查的真实意图。这样群众就能够讲出实际情况来。

经过调查,毛泽东写就了著名的《长冈乡调查》《才溪乡调查》,系统地总结了这两个苏区乡建设的经验。建立了苏维埃基层政权,乡村委员会都是经过村民代表选举产生的,代表群众的利益,群众都非常拥护。非常注重发展生产,如才溪乡组织群众大量开垦荒田荒地,凡是可耕种的土地都种上了庄稼,等等。这些经验在苏区进行推广,推动苏区的建设。

调查研究,是我们党制定正确政策的基础,否则,政策就会脱离实际,在实际中行不通。

2、集思广益、博采众长

毛泽东是一个善于向他人请教的人,他做计划做决策,集思广益,博采众长。

毛泽东为了制定中国持久抗战的指导方针,他一方面不断地对抗日战争的过程和战况进行分析,一方面又组织各方面的人才进行研究。为此他在延安成立了一个抗日战争研究会,吸收中共中央一些领导人、重要理论干部和军事干部参加,大家共同学习,一起讨论。讨论的时候,大家纷纷发言,互相启发,集思广益,最后形成系统的正确的理论。研究会以研究战争全局,讨论战争的战略问题为主要形式。

【1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议上作《论十大关系》报告。】

毛泽东认为,要全面正确回答抗日战争中的重要问题,只有军事斗争经验还是不行,还必须有丰富的军事理论知识,尤其是国外的军事理论知识。毛泽东对德国人克劳塞维茨写的《战争论》一书比较感兴趣,尤其欣赏他的集中兵力的思想。为此,毛泽东又发起组织了一个《战争论》研究小组。研究小组采取的方式是,每周讨论一次,由何思敬直接从德文原版译出来,译一章,介绍研究一章,从中汲取对我有用的思想。

《论持久战》一方面是毛泽东刻苦学习,独立思考的结果,另一方面又是经过两个研究小组共同学习研究写出来的,体现了集体智慧的结晶。

3、反复修改琢磨

毛泽东在《反对党八股》一文中说:“重要的文章不妨看它十多遍,认真地加以删改,然后发表。”毛泽东对自己的文章就是这样要求的。

(1)对文章标题进行精修。毛泽东在张思德追悼会上的演讲,最初是以新闻稿的形式在《解放日报》上发表,正标题为《警备团追悼战士张思德同志,毛主席亲致哀悼》,副标题为《为人民的利益而死,是死有重于泰山》。新中国成立后,毛泽东在选编《毛泽东选集》时,把他在张思德追悼会上讲话的题目改为《为人民服务》,这个题目人人都明白,许多人能把文章的内容背诵出来。

由此可以看出,文章的标题是否取得好关系到一篇文章是否成功。

(2)对文章内容进行优化。《湖南农民运动考察报告》在1951年收入《毛泽东选集》时,毛泽东对报告的内容又作了修改。如在谈到中农对待农会的态度时,原版中表述为:“他们在农会虽比富农略好,但始终不能积极,仍然保存他们那种游移的态度。”这次则把它改为:“他们在农会的表现比富农好,但暂时还不甚积极,他们还要看一看。”这样一改,更符合当时中农的实际情况,反映毛泽东实事求是的态度。

一篇好的文章都是在不断地修改完善中出炉的。

(3)文章写好后放一阵子再发。毛泽东写的许多文章首先是用讲课的形式出现,让大家去讨论,或在内部刊登传阅,以征求更好的意见,力求让文章的观点能够接受实践的检验。

《论十大关系》首先是毛泽东以讲话的形式在党的高层领域中传播,主要是为党的八大报告作准备,当时并没有公开发表,在其后很长的一段时间内也没有公开发表。

1975年,邓小平主持中央日常工作,7月13日他致信毛泽东,认为《论十大关系》这篇文章太重要了,对当前和以后,都有很大的针对性和理论指导意义,希望早日公开发表。毛泽东批示:暂时不要公开,可以印发全党讨论,不登报,将来出选集时再公开。

直到1976年12月26日毛泽东诞辰83周年纪念日,《论十大关系》才在《人民日报》上全文公开发表。

文章是客观事物的反映,而事物是曲折复杂的,必须反复研究才能反映恰当,这是写好文章的必然要求。

四、毛泽东著作既是一个思想宝库,又是一个艺术天堂

讲毛泽东著作是一个艺术天堂,主要是讲毛泽东著作的修辞和文风至善至美。

1、观点鲜明,主题突出

这是指旗帜鲜明,主题明确,不含糊其词,不模棱两可。在八七会议上,毛泽东提出了“枪杆子里面出政权”的著名论断。他说:“从前我们骂中山专做军事运动,我们则恰恰相反,不做军事运动专做民众运动。蒋唐都是拿枪杆子起家的,我们独不管……以后要非常注意军事。须知政权是由枪杆子中取得的。”毛泽东这“枪杆子里面出政权”的观点很鲜明,彻底批判了陈独秀右倾机会主义放弃对革命武装领导权所造成的严重后果,让全党的同志明白必须以武装的革命反对武装的国民党反革命,只有这样才能取得革命的胜利。

毛泽东的发言对八七会议确定武装反抗国民党反动派的这一战略方针起了重要的作用。

2、深入浅出,通俗易懂

就是用大众化的语言、通俗的文字阐明深刻的道理,让读者看得懂,听者听得明。

【1938年10月,毛泽东作了题为《论新阶段》的政治报告,《中国共产党在民族战争中的地位》是《论新阶段》的第七部分。】

有一次,毛泽东在给学员讲唯物主义和唯心主义的区别时,他用形象的语言说:唯物主义就是老老实实按照实际情况办事。可是“左”倾机会主义者是主观主义,他们不懂这些,认为好像路不要人走就可以到的,子弹不会打死人,搞盲目冒险,动不动就暴动。我们有些同志对情况不分析研究,人家一鼓劲就来了,结果事与愿违,成了一个鲁莽家。为了革命的胜利,我们不要当乱撞乱碰的鲁莽家,而是要做一个勇敢而明智的英雄。还没有等毛泽东的话讲完,一个学员站起来自责地说:“毛主席讲的是我,我以后一定要去掉不认真分析研究实际情况的缺点,做一个勇敢而明智的革命者。”另外几个学员也都站起来表态,再不鲁莽蛮干。

毛泽东的语言具有鲜明的民族特色,具有中国作风和中国气派。1938年10月,毛泽东在《中国共产党在民族战争中的地位》一文中指出:“洋八股必须废止,空洞抽象的调头必须少唱,教条主义必须休息,而代之新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派。”比如,中国革命早期中使用的“苏维埃”这个词语,它是从苏联过来的词语,对中国革命的同志,尤其对中国的老百姓来讲,很多人根本不知道这个词语是什么意思。后来就不用了,改用人民代表大会,“苏区”这个词也不使用了,叫作解放区。

文章必须与群众工作、民族特色和时代特征相结合,才能显示出它的生命力。

3、春风化雨,气壮山河

就是做工作不霸蛮,以理服人,使大家懂得为什么这样做。思想工作一旦做通,就会迸发出无穷的力量。

到了1929年,随着红4军的发展,各种非无产阶级思想在红4军中表现出来,特别是单纯军事观点和极端民主化思想比较突出,严重影响了红军的发展。1929年12月,红4军在福建省上杭县古田镇召开了第九次党代表大会。这次会议通过了毛泽东起草的《古田会议决议》,确立了思想建党政治建军的基本原则。决议的第一部分就是《关于纠正党内的错误思想》。毛泽东采用同志式的诚恳态度,帮助犯有错误思想的同志指出错误思想的表现、来源以及纠正的办法,循循善诱,使大家明白红军必须服从于无产阶级思想领导和中国共产党的领导。毛泽东的话语好似一缕缕春风,吹进了每个红军将士的心坎,又好似一阵阵春雨,滋润了每个红军将士的心田,红军将士的思想觉悟大大提高,极大地增强了部队的凝聚力和战斗力。

毛泽东的著作既春风化雨,又气壮山河。1949年4月23日,人民解放军攻下国民党的反动统治中心南京,毛泽东挥毫写下了《七律·人民解放军占领南京》这首诗:“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将乘勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”一句“宜将乘勇追穷寇,不可沽名学霸王”,激励人民解放军广大指战员战斗不息、冲锋不止,以排山倒海的气势追剿国民党反动残余军队,在半年多的时间内就肃清了在大陆的国民党反动军队。

毛泽东的著作给人以思想、智慧,更给人以激情和力量。

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群

网友评论

共有条评论(查看)